Le

competenze in Storia

Prima delle competenze le finalità

Quale ruolo hanno le finalità nella definizione delle competenze in una disciplina come la storia che costituisce lo sguardo verso il futuro?

Due anime collaborano alla costruzione delle competenze in storia: una

è la “scienza” dello studio della natura della disciplina,

dei suoi nuclei fondanti, concetti, e contenuti da “trattare”

quando la storia è disciplina scolastica; l’altra è

l’“arte” della selezione dei fini e degli scopi di tale

insegnamento. La prima compete essenzialmente agli esperti, la seconda

ai docenti. Ad essi è infatti chiesto di fare dei ragionamenti

sulle finalità. Essi sono i veri progettisti della formazione che

comporta una visione sul senso dell’intervento educativo.

Nelle indicazioni ministeriali in genere le finalità compaiono,

è vero, ma esse risultano poi sganciate dai precetti sulle singole

discipline e, quando le cerchi negli spazi dedicati agli obiettivi, competenze

o contenuti, non sono visibili.

L’insegnante che si ritrova a dover definire le competenze in relazione

al curricolo della sua scuola attinge in prima istanza alle indicazioni

generali del curricolo di stato; secondariamente, nell’atto di descrivere

dettagliatamente le competenze (e da lì gli obiettivi i contenuti

e i metodi per raggiungerle) si accorge che non può mutuarle tout

court da repertori vari, ma le deve ritagliare su misura per il suo contesto.

Il suo contesto è il “bacino” culturale e sociale che

gli suggerisce in realtà una serie di input di tipo valoriale che

riguardano i bisogni dell’utente e delle famiglie e le intenzionalità

che la mentalità collettiva attribuisce alla scuola. Ma rispetto

a questi elementi l’insegnante è comunque un soggetto staccato

e particolare, detentore di una propria visione delle cose che sono frutto

della sua personalità soggettiva e della sua cultura. Si tratta

da parte sua di mediare tra vari bisogni e vedute, con la consapevolezza

che da questa mediazione conseguono scelte didattiche precise.

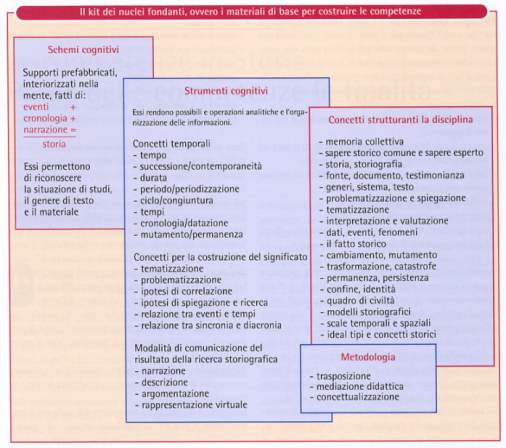

Prima quindi di lavorare sugli oggetti della “scienza” (ovvero

di combinare nuclei fondanti, concetti, metodi), disaggregandoli per dare

poi corpo alle competenze, certo decise in équipe, per i suoi alunni,

deve affrontare la riflessione sulle finalità, le quali informano

tutta la costruzione delle competenze.

A seconda di ciò che il docente pensa sulle finalità dell’insegnamento

della storia cambiano le competenze e l’aggregazione degli oggetti

fondanti.

In altre parole non è irrilevante che il docente si chieda: devo

trasmettere dei valori, quali, devo smascherare dei modelli interpretativi,

quali “rilevanze” vanno considerate, quali sono le autorità

che possono dire quali sono i contenuti essenziali?

| …ma cosa pensano i giovani sulla

storia come disciplina scolastica? |

- una materia scolastica e nulla più

- una fonte di scoperta, un’avventura che ti può interessare - una possibilità di apprendere dai fallimenti e dai successi degli altri - qualcosa di morto e passato che non ha niente a che fare con la propria vita attuale - un gran numero di esempi istruttivi - mostra le origini delle attuali condizioni di vita - una sequela di crudeltà e disastri - un modo per dirigere la propria vita Indicatori utilizzati per conoscere cosa pensano gli adolescenti sul senso della storia come disciplina scolastica, in un questionario della ricerca comparata, la Youth and History, in A comparative European Survey on Historical Consciousness and Political Attitudes among Adolescents, Hamburg, Koerber-Stiftung, 1997. In E. Lastrucci, Specificities of Historical Consciousness in Italian Adolescents, in M. Angvik, B. von Borries, v. 1, pp. 344 e segg. compare la parte relativa ai giovani italiani. |

Proviamo a fare alcune ipotesi

su come si possono combinare finalità e competenze. Per semplificare,

e al puro scopo di dimostrare quanto detto, immaginiamo di comprimere

in tre possibili varianti l’invece complessa gamma delle finalità.

Prima ipotesi: la storia è formatrice di

identità, costruisce sensi di appartenenza e giustifica

o non giustifica le organizzazioni sociali e politiche e i sistemi culturali.

È una visione della storia che ammette il valore costruttivistico

della scuola e che seleziona valori precisi che possono rispondere, con

dosaggi diversi, a esigenze ideologiche o ideali.

I contenuti che verranno selezionati sono soprattutto quelli che tradizionalmente

sono stati assunti da un certo gruppo come fondanti rispetto alla comunità

(nazione, federazione, religione). Essi mutuano dei valori. In genere

in questo ambito, visto che il presente del contesto sembra essere frutto

di processi avvenuti nel passato, la logica che li governa è quella

giustificatoria. Spesso alla base vi è anche l’idea che il

progresso sia “qui e ora”. Quanto più il presente vuole

giustificarsi con queste “pezze” del passato tanto più

la storia verrà vista come un processo deterministico e osservabile

in modo scientifico. La storia si farà su porzioni limitate e ritenute

significative, sulle quali verrà ricostruita una temporalizzazione

ad hoc.

Le competenze che ne conseguono sono:

- saper ricostruire “le rilevanze” di un processo storico

con criteri di oggettività;

- saper collegare il progresso, di cui il presente in cui si vive è

un momento alto, con un passato che lo ha preparato;

- saper leggere nell’evento storico l’inevitabilità

di un processo iscritto nell’ordine naturale o provvidenziale.

A livello metodologico le competenze sono:

- saper applicare criteri metodologici corretti;

- saper riprodurre catene storiche secondo il criterio causa-effetto;

- saper distinguere tra ciò che è fonte e ciò che

non lo è.

Seconda ipotesi: la storia è

una disciplina che si organizza secondo alcune procedure. Anche

nella scuola possiamo ripercorrere queste operazioni, tra l’altro

compatibili con “i bisogni” (anche indotti) cognitivi dell’alunno.

È una visione della disciplina che la priva dello spessore del

contenuto in quanto punta sulla costruzione dell’intelligenza e

non del senso della storia come risultato di una ricostruzione. Anche

altre discipline possono produrre gli stessi effetti. A seconda di come

viene gestita, l’analisi dei modelli storiografici può contribuire

positivamente alla costruzione del senso critico nell’alunno.

Gli ambiti di indagine sono quelli più funzionali alle operazioni

che si vogliono far compiere. I periodi scelti possono essere anche segmenti

temporali molto corti, senza problemi di

contestualizzazione.

Le competenze che conseguono a questa visione della storia sono:

- saper smontare modelli storiografici e saper manipolare variabili e

ipotesi;

- saper costruire sulla base di dati e relazioni ipotesi da mettere a

confronto con modelli storiografici;

- saper usare procedure e tecniche nelle operazioni di decodificazione

dei diversi linguaggi;

- saper attribuire il valore di testo o fonte a ogni oggetto, comprendendo

il relativismo dell’attribuzione di senso;

- saper entrare nello specifico evitando risultati generalizzanti.

Terza ipotesi: la storia è

una ricostruzione scientifica (nel senso della quantità

e della variabilità degli elementi che mette in azione) di un fatto,

all’interno della complessità del reale di cui è possibile

fare una descrizione (o una rappresentazione), per lo più secondo

criteri multidisciplinari (cfr. con la concezione della storia come “esostoria”

di D. Parisi 2001). La realtà è osservabile ma non con gli

strumenti tradizionali (lo stesso lavoro dello storico cambia metodologicamente

e nella sostanza): il computer può permettere quelle operazioni

di simulazione della complessità del reale che possono contenere

grandi quantità di variabili e di dati, in rappresentazioni visuali

che modificano lo sguardo sull’evento. È una storia vista

dall’esterno, dal punto di vista di altre discipline. Essa rinobilita

il criterio della causalità. La parte di realtà osservabile

si fa più ampia e non ha senso la porzione o il “locale”;

il “presente” e il “complesso” sono al centro

dell’attenzione.

Questa visione non pretende peraltro l’oggettività della

ricostruzione storica in quanto dà per scontata la relatività

dei dati e la varietà dei punti di vista.

Le competenze che derivano da questa visione della storia sono in parte

innovative, in parte comuni a quelle che derivano da altre ipotesi:

- saper usare gli strumenti multimediali per gestire le rappresentazioni

della complessità, ovvero lavorare sulle varianti e sul rapporto

causa-effetto;

- saper rappresentare le trasformazioni in modo modularmente strutturato

e reticolare (in alternativa alla rappresentazione sistematica e lineare);

- saper utilizzare i linguaggi e l’operatività di discipline

diverse per ricostruire la complessità del reale;

- saper generalizzare;

- saper definire il presente con operazioni di contestualizzazione e lettura

dei segni del passato.

Questa visione può apparire una sfida utopistica

(Giusti e Somella 2001): essa suggerisce però un incoraggiamento

al relativismo dei significati che si vogliono attribuire ad un’epoca;

può sostenere con strumenti nuovi l’idea che lo studio della

storia è integrazione di rappresentazioni del passato con nuove

rappresentazioni (Manesso). A guadagnarci può essere il Dna dell’insegnante

che come un gigante che si porta sulle spalle il bambino, che dall’alto

intravede un orizzonte più ampio, incomincia a guardare nella sua

stessa direzione, il futuro.

Silvana Presa

Laureata in Filologia romanza.

Insegnante di materie letterarie nella scuola secondaria superiore.

Attualmente utilizzata presso l’Ufficio Ispettivo Tecnico dell’Assessorato

all’Istruzione e Cultura della Valle d‘Aosta nel progetto

Storia e Patrimonio culturale.

Bibliografia

Parisi D. (2001), Simulazioni, la realtà rifatta nel computer,

Il Mulino.

Parisi D. (2000), Scuol@.it, Mondadori, Milano.

Giusti F., V. Somella (2001), Povera scuola, Donzelli, Napoli.

Lastrucci E. (2000), La formazione del pensiero storico, Paravia, Torino.

Roseti P. (1992),(a cura di), in particolare il saggio di I. Mattozzi

Le parole del programma e le riconversioni dell’apparato concettuale,

pp. 13 e sg., IRRSAE Emilia Romagna.

Mattozzi I. (2000), “Dai nuclei fondanti della storia alle competenze

del sapere storico” in Dossier degli Annali Pubblica Istruzione

n.5/6.

Administration générale de l’Enseignement et de la

Recherche scientifique (1999), Compétences terminales et savoir

requis en histoire, Bruxelles.

Ministero Pubblica Istruzione (1999), Lo sguardo di Giano.

Boscolo P. ((1986), Psicologia dell’apprendimento scolastico. Gli

aspetti cognitivi, Utet, Torino.

Pinotti M. (2000), “Il curricolo verticale” in Italia contemporanea

pp. 337 e sg., ottobre.

Ministero Pubblica Istruzione (1999), Non è più la stessa

storia, (in particolare per i saggi di Mattozzi I.).

Montalgero J. (1975), “La genèse des raisonnements et des

concepts temporels” in Du temps biologique au temps psychologique,

PUF, Paris.

Fraisse P.(1967), La psychologie du temps, PUF, Paris.