Le competenze in scienze dei futuri geometri

Qualche chiave di lettura per definire alcune competenze scientifiche e favorire il loro potenziamento negli aspiranti geometri.

Le scienze sperimentali sono, da sempre, una disciplina caratterizzata

da un alto grado di complessità, attribuendo al termine complessità

non tanto il più comune significato di difficoltà, che non

sarebbe in ogni caso fuori luogo, quanto quello di molteplicità.

Le scienze, più di altre discipline, sono caratterizzate da un

insieme di saperi complesso, in quanto estremamente vasto e destinato

ad aumentare pressoché all’infinito, con velocità

esponenziale. Saperi che crescono perché spinti dall’innato

desiderio di conoscere della specie umana e la cui acquisizione è

limitata dall’inadeguatezza degli strumenti a disposizione.

Nessuna scuola, nemmeno la più specialistica è in grado

di stare al passo con questa crescita, se non trasmettendo saperi preconfezionati,

sintesi disciplinari limitate e limitanti, elenchi di nozioni di tipo

enciclopedico. È allora necessario, da un lato operare una scelta

oculata dei saperi irrinunciabili da trasmettere, dall’altro privilegiare

l’acquisizione di competenze.

Possedere una competenza può significare essere

in grado di risolvere un problema in un contesto preciso, utilizzando

le proprie abilità e le conoscenze acquisite durante il proprio

percorso formativo. Significa quindi acquisire strumenti intellettuali

e cognitivo - operativi via via più potenti, che consentono di

apprendere ed elaborare autonomamente i saperi che saranno indispensabili

per la vita e per la professione o che la società, in continua

evoluzione, impone di capire.

Basti pensare ai grandi problemi a cui tutti, scienziati e non, siamo

chiamati a dare risposta, nell’interesse del benessere, forse della

sopravvivenza, collettivi: dalla fame nel mondo, alle epidemie, alle grandi

scelte in campo energetico.

Conoscere pienamente il significato di clonazione significa comprenderne

la grande potenzialità per la cura di malattie fino ad oggi letali,

mediante l’utilizzo di cellule staminali; la più diffusa

convinzione che significhi fabbricare delle pecore Dolly, copie conformi

all’originale per ogni specie vivente, compresa quella umana, rischia

di travisarne il significato, limitandone le applicazioni.

Solo comprendendo le cause dei fenomeni che hanno originato gli eventi

alluvionali nel nostro paese negli ultimi anni, siano queste variazioni

climatiche, responsabilità umana o normale evoluzione morfogenetica

del territorio, si potrà intervenire nel modo più efficace,

o quantomeno nella effettiva direzione di contenimento del rischio.

È indispensabile quindi definire competenze, chiare e certificabili,

individuare saperi essenziali, progressivi e trasversali e infine costruire

percorsi didattici adeguati agli obiettivi conoscitivi prefissati. Le

caratteristiche delle discipline scientifiche richiedono però alcune

considerazioni di carattere generale.

Molte scienze o una scienza

La complessità delle Scienze, l’uso del plurale lo conferma,

ha determinato, in particolare nella scuola italiana, con la suddivisione

in numerosi indirizzi, ad indicare l’esistenza di “molte scienze”;

anche la Storia però è fatta da molte storie...

Due sono gli indirizzi principali, le Scienze della materia, costitute

a loro volta dalla Fisica e dalla Chimica e le Scienze della natura, costituite

dalla Biologia e dalla Scienza della Terra e dello Spazio.

Le discipline scientifiche sono separate per ragioni di studio e di analisi,

in coerenza con le attuali competenze dei docenti e con i corsi di laurea

specifici.

Si tratta in effetti di un artificio didattico, perché esiste una

sostanziale unitarietà tra tutte le scienze.

I confini tra le discipline sono sfumati ed ognuna di esse è costruita

su discipline che si interessano di complessità inferiori; all’aumentare

della difficoltà dei concetti affrontati emergono nuove acquisizioni

e nuove proprietà, ma mai in contrasto con quanto è considerato

valido per i livelli di complessità inferiore. Particolarmente

utile in termini di nuove scoperte si stanno dimostrando proprio le zone

di limite, o di sovrapposizione tra le varie discipline.

La frammentazione delle scienze può essere responsabile del ruolo

secondario, della sottostima culturale e formativa che le caratterizza,

in particolare nella Scuola italiana di chiaro stampo umanistico. Eppure

i saperi scientifici sono indiscutibilmente generativi di conoscenze,

perché creano motivazione e stimoli per la ricerca; sono formativi

perché forniscono i mezzi per comprendere i grandi fenomeni, gli

eventi, naturali o indotti dall’uomo; sono generativi di competenze

perché forniscono strumenti di elaborazione e di gestione delle

conoscenze. L’unitarietà delle scienze interessa evidentemente

gli oggetti di studio, che appartengono tutti al mondo fisico e naturale,

ma principalmente i metodi di approccio disciplinare, quindi il “metodo

scientifico sperimentale”, i percorsi che permettono di perseguirlo

e le competenze ad esso correlate.

Quali competenze

Gli approcci disciplinari e le competenze che questi richiedono sono diversi:

la chimica e la fisica sono discipline che privilegiano e sviluppano competenze

di analisi, mentre la biologia e la scienza della terra comportano principalmente

competenze di sintesi. In tutta l’area disciplinare scientifica

è pratica comune l’utilizzo di metodi e tecniche diversificate,

che coniugano approcci e percorsi diversi, che utilizzano separazioni

e ricomposizioni, rapidi passaggi dal micro al macro, dal vicino al lontano,

nel tempo e nello spazio, strumenti efficaci, se non indispensabili anche

per vincere disinteresse e demotivazione.

In realtà però esistono competenze ricorrenti che ritornano

in tempi diversi, ovviamente con livelli adeguati all’età

evolutiva degli studenti, sia all’interno della singola disciplina

sia all’interno dell’ambito corrispondente.

La competenza, “porsi problemi e formulare ipotesi per la soluzione

dei problemi prospettati” è base del metodo scientifico sperimentale

di galileiana memoria, sia per il ricercatore destinato a grandi scoperte,

che per lo studente che si avvicina per la prima volta alla disciplina.

Problematizzare è premessa per la ricerca, a qualunque livello

e in qualunque direzione questa si muova, ma è anche formalizzazione

del bisogno di sapere, universale, comune a tutti bambini nell’“Età

dei perché”, bisogno troppo spesso e troppo prematuramente

represso da genitori sempre impegnati e da insegnanti non sufficientemente

attenti.

Le competenze: il metodo scientifico

“Fare esperienza per trovare segni, indizi, prove utili alla formulazione

di ipotesi sullo svolgersi di un evento, e per la soluzione di problemi

semplici” ... “sviluppare atteggiamenti di curiosità,

attenzione rispetto alla realtà naturale, di interesse per l’indagine

scientifica”... “privilegiare metodi, rivolti alla soluzione

dei problemi, capaci di favorire l’acquisizione di competenze trasversali,

sia di tipo relazionale che di tipo cognitivo”.

Queste diciture sono state di volta in volta definite “obiettivi

specifici di apprendimento”, “competenze conclusive”

e “criteri” dalle varie commissioni di studio, di saggi, per

il riordino dei cicli, per la definizione dei curricoli della scuola di

base e della secondaria. In effetti, ben poco le differenzia, certo più

la forma che la sostanza; ma già nel 1979 i Nuovi programmi

della Scuola media proponevano concetti analoghi come obiettivo disciplinare

del saper fare dell’area delle Scienze matematiche, chimiche fisiche

e naturali.

Occorre accordarsi su quale significato diamo a termini come obiettivi,

capacità, competenze o “saper fare”; ma soprattutto,

occorrerebbe concordare e rendere univoche, quindi perseguibili, misurabili

e infine certificabili, le competenze.

Verificare la competenza “sa osservare” è relativamente

facile; ben più difficile è verificare la competenza “sa

analizzare” di cui l’osservazione può essere considerata

parte integrante.

È evidente però che, tanto più complesso e articolato

è l’elenco delle competenze, tanto più difficile diventa

il percorso per il loro conseguimento, la loro misurazione in itinere

e soprattutto la certificazione al termine del percorso scolastico.

Non va dimenticato, inoltre, che una competenza è la mobilitazione

delle capacità del singolo in una serie di situazioni analoghe

e può assumere valenze diverse col variare del contesto, il che

ne rende difficile la certificazione.

La competenza “osservazione e descrizione”, che consiste nell’osservare

i fenomeni, cogliere analogie e differenze, regolarità, fluttuazioni,

andamento temporale, può essere costruita a partire dall’osservazione

del proprio astuccio, delle differenze della Settimana enigmistica.

Si acquisisce quando si è in grado di cogliere variabili e relative

variazioni nel panorama visibile dalla finestra della propria aula, tra

due campioni di roccia, tra due foglie o tra due preparati microscopici.

La competenza “correlazione”, che consiste nel saper esprimere

relazioni, collegare cause ed effetti accompagna il curricolo di scienze

in ogni momento e nell’analisi di ogni evento e di ogni fenomeno,

naturale o artificiale. Lo studio di molti fenomeni complessi perde del

tutto di significato, di valenza, con forti ricadute sulla motivazione

degli studenti se slegato dalle cause che li determinano e soprattutto

dalle conseguenze che questi fenomeni a loro volta innescano. Lo studio

della Tettonica delle placche, slegato dagli eventi e dagli strumenti

che ne hanno permesso l’elaborazione e separato dalle conseguenze

che la dinamica globale ha non solo sulla sismicità o sulle orogenesi,

ma anche sulla stabilità dei versanti e quindi sull’antropizzazione

del territorio e sull’uso dei suoli si riduce ad una sterile elencazione

di dati e di fenomeni.

Quali strumenti

Ogni percorso, ogni argomento sviluppato dalle discipline scientifiche

può essere strumento ed occasione per l’acquisizione di competenze.

Progetti e percorsi di più ampio respiro, ma anche singoli esperimenti

o attività quotidiane sono momenti in cui si usano capacità,

si apprendono conoscenze: la mobilitazione integrata di questi due fattori

crea competenza.

Lo studente che, osservando due campioni di roccia, ne riconosce analogie

e differenze, individua quali di queste possono avere importanza per lo

studio ed il riconoscimento - presenza di cristalli, di fossili, di strati,

ecc.: può, con l’ausilio di manuali, insegnante, esperti,

ecc., essere in grado di classificarli, di individuarne l’origine

e se richiesto, di riconoscerli.

Le competenze utili per realizzare questo percorso - capacità di

osservazione, di riconoscimento di variabili, di classificazione, ecc.

- devono essere individuate chiaramente fin dall’inizio, implementate

e valorizzate, mediante esercitazioni, creazione di mappe concettuali

ben organizzate, di griglie di lettura, di fogli di appoggio ed infine

misurate al termine del singolo tratto del percorso.

Inevitabilmente, di volta in volta, il numero di competenze messe in gioco

è elevato; vengono coinvolte anche competenze trasversali e comuni

a tutte le discipline, come “la comunicazione e la documentazione”.

Ai fini della valorizzazione, della misurazione ed infine della certificazione

delle singole competenze, è indispensabile individuare di volta

in volta quali momenti all’interno del percorso curricolare possono

risultare più efficaci alla costruzione della singola competenza

e con quali strumenti.

Ogni competenza sarà attivata utilizzandola, e sarà misurata

più volte durante il percorso scolastico in situazioni definite

e controllabili.

Il curricolo disciplinare di tutta l’area scientifica diventa quindi

un mosaico in cui ogni tratto concorre alla costruzione di una o più

competenze che dovranno avere il loro riconoscimento anche in occasione

della valutazione, formativa o sommativa, in itinere o conclusiva.

La certificazione delle competenze

La certificazione diventa a questo punto un passaggio inevitabile anche

se complesso, all’interno del percorso disciplinare di tutta l’area

scientifica, come già è stato fatto in altri ambiti disciplinari.

Probabilmente più “spendibili” dovranno essere formalizzati

i parametri di competenza e le procedure di verifica della padronanza,

condizioni preliminari per l’accesso alla certificazione.

Le competenze dovranno essere comuni, univoche e condivisibili, sia per

quantità che per formulazione, oltre che individuabili e misurabili

mediante strumenti di facile applicazione.

In tal modo sarà forse possibile ottenere certificazioni di enti

esterni qualificati, appartenenti all’università o al mondo

del lavoro, che incentivino la preparazione raggiunta e promuovano la

cultura scientifica.

Progetto Orientamento per i geometri

ISITCGP di Châtillon

L’Istituzione scolastica di Istruzione tecnica, commerciale, per

geometri e professionale di Châtillon sta realizzando da alcuni

anni un percorso didattico che si rivolge alle classi prime del corso

geometri e che è stato chiamato “Progetto orientamento -

approccio alla professione del geometra”.

Scopo di questo progetto è inserire nel curricolo di una classe

prima alcuni moduli disciplinari, che propongano problematiche tipiche

del lavoro del geometra, anticipando alcuni argomenti che normalmente

vengono affrontati solo nel triennio di indirizzo e facendo intravedere,

già all’inizio del proprio percorso di studi, alcuni aspetti

della futura professione.

Era necessario utilizzare le capacità e le conoscenze già

in loro possesso per favorire la formazione di un abito mentale conforme

alle competenze professionali dell’indirizzo, ma, coerentemente

con le indicazioni del POF dell’Istituzione scolastica, facendo

riferimento ove possibile a problemi concreti che richiedano per il loro

sviluppo la partecipazione attiva degli allievi.

Per far ciò, era necessario predisporre un progetto che avesse

requisiti di pluridisciplinarità e di organicità, che producesse

risultati credibili e comunque didatticamente, qualitativamente significativi,

evitando di vestire di credibilità progetti troppo banali, come

progettare case da costruire poi con i mattoni del LEGO, utilizzando le

limitate competenze in possesso di una classe che è ancora dell’obbligo

scolastico.

La scelta è caduta sulla realizzazione di un progetto che combina

aspetti legati alla conoscenza ed alla gestione del territorio, in parte

già di loro patrimonio, a quelli della cartografia, del diritto,

della Pianificazione Territoriale ed Urbanistica.

Il progetto

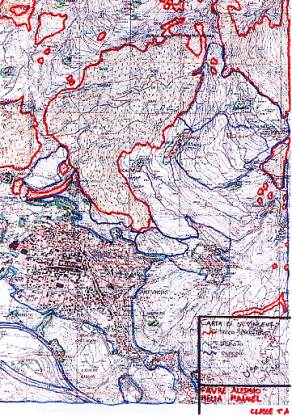

Il progetto consiste nella costruzione di alcune cartografie tematiche,

realizzate utilizzando come base la Carta tecnica regionale scala 1:5.000;

lo scopo è quello di comprendere ed identificare quanti e quali

elementi, componenti ambientali, naturali o indotti, stabili o in evoluzione,

vadano osservati, studiati e cartografati, al fine di avere una sufficiente

e puntuale conoscenza del territorio che ci circonda e sul quale il geometra

effettuerà la sua progettazione. Finalità fortemente educativa,

che stravolge la logica tradizionale secondo la quale il primo compito

del geometra è quello di progettare, realizzare, conservare e migliorare

opere civili. Diventa invece prioritaria, se non altro in ordine di tempo,

la conoscenza delle caratteristiche dell’ambiente nel quale la progettazione

viene fatta.

Il percorso

La prima fase, conoscitiva, è rappresentata da alcune uscite sul

territorio e dalla accurata visione delle foto aeree con l’uso di

stereoscopi; particolarmente interessante è risultato il confronto

fra foto aeree di anni diversi, volo ’83, volo ’91 che ha

permesso un’analisi dell’evoluzione dell’uso del territorio.

A questa fase è seguita la produzione delle cartografie, individuate

tra quelle che la classe, dopo ampio dibattito, ha ritenuto utile produrre;

sono state quindi prodotte le diverse cartografie tematiche, in piccoli

gruppi e in almeno due versioni per poter effettuare i necessari riscontri,

su lucidi dotati di riferimenti cartografici, di adeguata legenda e dei

loro cartigli. È stata un punto di arrivo, ma anche punto di partenza

per il successivo lavoro di integrazione degli elaborati.

La fase di analisi e di integrazione

dei dati

Mediante semplice sovrapposizione dei trasparenti è stato possibile

evidenziare anche la sovrapposizione delle varie componenti, ambientali,

naturali, come le pendenze, i corsi d’acqua e le zone umide e le

relative “Fasce di rispetto”, le aree boscate, gli affioramenti

rocciosi e, con più difficoltà, le aree soggette a rischi

naturali, come frane o esondazioni, o artificiali e antropiche, quindi

carte dell’uso del suolo, della viabilità, dei servizi, tutte

costituenti in qualche modo dei vincoli o comunque dei condizionamenti

per l’uso e per la Pianificazione del territorio.

L’uso del trasparente è preparatorio al lavoro che verrà

realizzato negli anni seguenti, con l’uso di un Software finalizzato,

già in possesso dell’Istituzione.

Sulla base dei dati acquisiti, è stato realizzato un confronto

con la Carta del Piano Regolatore Generale Comunale, previa analisi della

simbologia normalmente utilizzata e introduzione ai concetti di zonizzazione

e di regolamentazione dell’uso delle varie zone del Piano.

L’attività si è conclusa con alcuni approfondimenti,

ad esempio la definizione di un “regolamento” e degli strumenti

di promozione per i siti di “interesse naturalistico o architettonico”

della zona, quali: realizzazione di sentieri attrezzati, pulizia di aree

dismesse, valorizzazione di aspetti paesaggistici, educazione all’uso

del territorio.

Il lavoro ha richiesto la collaborazione, e qualche compresenza, tra gli

insegnanti di Scienze, di Estimo ed Economia Rurale, di Costruzioni, e

l’introduzione di nozioni di Diritto e di Cartografia; a questo

si è aggiunta la collaborazione e la disponibilità degli

Uffici Tecnici Comunali di Châtillon e di Saint-Vincent, sia per

la fornitura di materiale cartografico che con la partecipazione di tecnici

ed amministratori agli incontri, duranti i quali sono stati illustrati

i Piani regolatori dei Comuni interessati.

Valutazione

Il progetto ha richiesto agli alunni l’elaborazione di conoscenze

già in loro possesso, acquisite principalmente nel corso di geografia

e scienze; in tale disciplina da alcuni anni è in atto una sperimentazione,

con ridistribuzione e razionalizzazione dei contenuti che consente, già

alla fine della classe prima, di acquisire una visione di insieme sia

della Scienza della Terra che della Scienza della Natura. Inoltre nuove

conoscenze sono state introdotte dagli insegnanti delle materie tecniche

del triennio che, con modalità diverse, hanno dato la loro disponibilità.

Il progetto ha permesso contemporaneamente una prima valutazione di insieme

delle competenze mobilitate da uno studente di prima superiore: capacità

di osservazione e di analisi sistematica delle variabili e delle caratteristiche

di un ambiente, di classificazione delle variabili e soprattutto di individuazione

delle categorie da classificare, di confronto ed infine, di sintesi, competenze

difficilmente riconoscibili, e quindi certificabili in lavori a corto

respiro.

Le classi via via coinvolte hanno dimostrato sempre ottima partecipazione,

interesse vivace agli argomenti proposti, con produzione di elaborati

complessivamente di qualità. Tra le motivazioni, non va escluso

il fatto che il corso geometri, come altri indirizzi dell’istruzione

tecnica, presenta un percorso organico, ma molto articolato, spesso frammentato,

che sostanzialmente non permette agli studenti di acquisire una visione

complessiva delle problematiche professionali se non alla fine del quinquennio.

È evidente, invece, come la possibilità di intravedere le

finalità dei propri sforzi può avere significative ricadute

sulla motivazione degli studenti, aspetto certamente non secondario, in

particolare in un istituto tecnico.

Ma la scelta del percorso proposto nasconde un’ulteriore motivazione:

l’idea, personale, che alla figura professionale del geometra, per

la quale stanno emergendo problemi di occupabilità potrebbero essere

coerentemente ed efficacemente attribuite competenze sulle problematiche

ambientali, in particolare il monitoraggio, la gestione e la pianificazione

del territorio, esigenze di grande attualità ed urgenza.

La scuola nel suo complesso dovrebbe interrogarsi e affrontare questo

problema, che si sta manifestando come un diffuso disagio e che richiederà,

come per tutti gli indirizzi tecnici, un’analisi attenta e mirata

di tutto il settore.

Susanna Occhipinti

Geologo, insegnante di Scienze della Terra e Scienze

della Natura presso l’ISITCGP di Châtillon.

Si è occupata nell’a.s. 2000/2001, con semi distacco presso

il Servizio Ispettivo, del Curricolo 3-18 e di competenze per le discipline

scientifiche; nell’anno 2001/2002 con semi distacco, è incaricata

di organizzare un Centro risorse per la Didattica delle Scienze.