L’éducation pour tous en Afrique : un slogan pour qui ?

Le problème de l’échec répété de la perspective d’une Éducation pour tous (EPT) en Afrique est posé dans cet extrait d’une communication au Séminaire Mondial sur l’Éducation de Porto Alegre, Brésil, le 31. 01. 2002. Trois axes de réponses sont proposés : d’abord sur l’identité commune des choix éducatifs de l’Afrique tels que définis à Johannesburg en 1999 et à Dakar en 2000 ; ensuite sur une lecture syndicale, objective et critique de ces discours officiels sur l’EPT; enfin, sur l’avenir de l’école en Afrique.

Déjà dans les années 1960, la communauté internationale espérait faire de l’année 1980, l’année d’une éducation accordée à tous les enfants du monde en âge d’aller à l’école. C’était à Addis Abbéba, en Ethiopie… Un nouvel espoir naquit en 1990 à Jomtien en Thaïlande, quand la communauté internationale jura que l’an 2000 aurait vu, dans tous les pays, la réalisation de l’Éducation pour tous ! L’Afrique reprit confiance. Mais là encore, ce fut un autre rendez-vous manqué : le dénuement, le délabrement et la pénurie chronique en tout ont continué à caractériser les systèmes éducatifs en Afrique.

L’EDUCATION POUR LA RENAISSANCE AFRICAINE

Du 6 au 10 décembre 1999

à Johannesburg, les Ministres de l’Éducation, les représentants de

la société civile et les organismes de développement international se

sont retrouvés pour faire le bilan de Jomtien et préparer Dakar 2000.

Le document final produit se voulait un Cadre d’action pour l’Afrique

subsaharienne dans le cas de l’Éducation Pour Tous. Il avait pour

sous-titre : " L’Éducation pour la Renaissance de l’Afrique

au XXIe siècle ".

Il s’agissait de " relancer le processus de rénovation des

systèmes éducatifs africains pour relever avec succès les défis du XXIe

siècle ".

Faisant le bilan de Jomtien, le document précise que seuls quelques dix

pays ont atteint l’enseignement primaire universel. Entre 1990 et

1998, le taux net de scolarisation des garçons a progressé de 9 %, s’établissant

à 56 %, et celui des filles de 7 % pour se situer à 48 % pour l’ensemble

de l’Afrique subsaharienne.

Des progrès qui se font avec des disparités. Par exemple, dans les pays

de l’Océan Indien, les taux (garçons et filles) atteignent 70 % ;

en Afrique de l’Est aussi, (hormis la Somalie), on a noté des progrès

de 60 %. Sur les 41 millions d’enfants en âge scolaire qui ne sont

pas scolarisés, 56 % sont de sexe féminin.

Les Ministres reconnaissent

que les abandons scolaires se sont aussi aggravés, en raison de l’augmentation

des coûts de l’école et des nombreux conflits armés. S’y ajoute

le fait que la " qualité de l’enseignement reste médiocre,

et les programmes scolaires sont souvent éloignés des besoins des apprenants

".

Les Ministres s’étaient engagés à " supprimer tous les obstacles

(d’ordre social, culturel, économique, politique et juridique) qui

empêchent les enfants, les jeunes et les adultes africains d’avoir

accès à une éducation de qualité ", et avaient reconnu que le

développement des systèmes d’éducation sur le continent " doit

reposer sur les systèmes de connaissance, les langues et les valeurs locaux,

etc. "

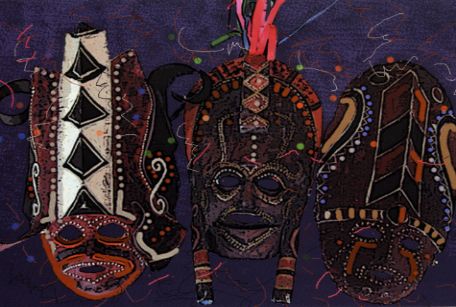

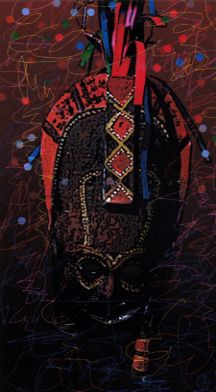

Les Ministres avaient mis l’accent sur " la nouvelle vision

d’une Renaissance africaine " qui n’est pas un retour

nostalgique au précolonialisme, mais un objectif pour une Afrique "

resplendissante dans la diversité de ses cultures, d’une Afrique

ayant remporté sa lutte pour la libération de l’esprit ".

Dans le but de faire de cette vision une réalité, les Ministres envisageaient

de renforcer l’unité africaine et la promotion de la Renaissance

africaine. Définissant dans ce cadre, des domaines prioritaires d’action,

les Ministres ont souligné la nécessité : d’améliorer l’accès

et l’égalité en accordant un intérêt accru aux enfants de la rue,

en développant des stratégies d’éducation non formelles pour atteindre

les enfants et les adultes défavorisés ; d’améliorer la qualité et

la pertinence de l’éducation en révisant les programmes scolaires

et les méthodes d’enseignement, en promouvant l’utilisation

de la langue maternelle dans l’éducation ; de renforcer les capacités

institutionnelles et professionnelles en créant un contexte politique

propice pour offrir à tous une éducation de base, en impliquant les syndicats

d’enseignants et les enseignants dans l’amélioration de la profession.

Sur la base de ces objectifs généraux constituant le Cadre général d’action,

les Ministres ont convenu que chaque équipe nationale aurait défini des

stratégies…

La réunion des Ministres s’acheva sur l’affirmation du rôle

de l’éducation comme " moyen stratégique pour parvenir à

la renaissance de l’Afrique ".

L’EDUCATION

POUR TOUS :

TENIR NOS ENGAGEMENTS RESPECTIFS

En Avril 2000 (du 26 au 28)

à Dakar, un autre Cadre d’action est adopté par la communauté internationale.

Les participants expriment leur détermination commune pour que "

les buts et objectifs de l’éducation pour tous soient réalisés

de façon durable ".

Jomtien est rappelé dans ses principes et dans ses engagements, et les

participants réaffirment leur fidélité à ses conclusions. Ils notent cependant

que, dix ans après, 113 millions d’enfants restent exclus de l’enseignement

primaire, 800 millions d’adultes sont toujours analphabètes, et que

la discrimination sexuelle continue dans les systèmes éducatifs. À partir

de ces constats, le Forum de Dakar s’est engagé à : développer la

protection et l’éducation de la petite enfance ; assurer en 2015

l’accès à l’Éducation de qualité pour tous ; améliorer de 50

% les niveaux d’alphabétisation des adultes ; abolir les discriminations

entre les sexes…

Pour atteindre ces objectifs, les gouvernements, organisations, institutions,

groupes et associations représentés ont retenu opportun de susciter un

puissant " mouvement politique en faveur de l’éducation pour

tous ", aussi bien au niveau national qu’au plan international.

Dans l’Éducation, un investissement supérieur est nécessaire afin

d’assurer le suivi et l’évaluation des décisions, ainsi que

pour " améliorer la condition, la motivation et le professionnalisme

des enseignants "…

Après Dakar, le Comité de rédaction du Forum Mondial a établi un "

Commentaire élargi sur le Cadre d’action de Dakar ".

Il a pu noter que, si l’aide internationale à l’éducation de

base a augmenté dans les années 90, le total de l’aide au développement

a baissé dans l’ensemble. Et le Comité d’indiquer les risques

d’une marginalisation croissante des pays d’Afrique privés d’accès

à l’éducation de base, dans une économie mondiale de plus en plus

articulée autour du savoir.

La date de 2015 est soulignée pour rappeler que c’est une obligation

pour tous les états d’" offrir un enseignement primaire gratuit

et obligatoire conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant

". Ce qui signifie que tous les obstacles (frais de scolarité, repas

scolaires, fournitures et autres frais) doivent être réduits pour inciter,

par de telles mesures sociales, tous les enfants à mener à terme l’enseignement

primaire.

LECTURE SYNDICALE DE CES DISCOURS SUR L’EDUCATION EN AFRIQUE

Il est clair que les rencontres

internationales sur l’Éducation ont le mérite de reconnaître que

l’École ne marche pas, que les enseignants sont dévalorisés. Elles

prouvent tout aussi clairement l’échec des politiques éducatives

jusqu’ici mises sur pied en Afrique.

Que ce soit le Cadre d’action pour l’Afrique Subsaharienne renaissante

ou celui du Forum de Dakar, les recommandations sont les mêmes : une école

qui assure le développement de l’Afrique reste à réaliser. D’ailleurs

le titre du Rapport du Forum de Dakar est suffisamment éloquent : "

L’éducation pour tous : tenir nos engagements collectifs "

! …

Rappelons la situation précaire dans laquelle versent bon nombre d’enseignants,

à cause de salaires inadéquats, de leur surexploitation, de leur formation

insuffisante. À cela s’ajoutent les effectifs pléthoriques (des moyennes

de 100 à 150 élèves par classe), la pénurie en matériels didactiques (un

livre pour sept à neuf élèves), etc.

On a bien souvent l’impression que tout se passe comme si en Afrique

on considérait que l’éducation consiste simplement à accueillir des

jeunes dans des écoles par des aînés qui jouent à être des maîtres d’école.

Malgré tout, des bailleurs comme la Banque Mondiale considèrent que l’urgence

n’est pas de former des enseignants dans des écoles appropriées,

pour des durées longues et régulières, avec des salaires décents, mais

plutôt la " lutte contre le Sida qui mine les efforts "

déjà réalisés, qui tue massivement les enseignants africains, qui réduit

les naissances…

La priorité du Sida doit aller de pair avec la ‘surpriorité’

de l’éducation de qualité…

EN CONCLUSION : UNE AUTRE ECOLE EST POSSIBLE…

L’activisme actuel des

pouvoirs politiques en Afrique autour du " Nouveau partenariat

pour le développement de l’Afrique " n’aboutira nulle

part si le pari d’une autre école n’est pas formulé, assumé

et gagné. Or, pour gagner ce pari, l’expression d’une volonté

politique conséquente est indispensable.

Cette autre école est possible. Elle s’appuiera sur une autre société,

une société libre, démocratique, soucieuse de justice et épanouie, dans

laquelle un nouveau type d’homme et de femme va émerger : un homme

et une femme équilibrés, tolérants, engagés dans l’action pour le

progrès social, économique, scientifique et culturel, un homme et une

femme critiques et autocritiques, ouverts vers des apports extérieurs,

mais aussi, profondément enracinés dans leurs propres valeurs de civilisation.

Cette autre école fera des cultures et des langues africaines son socle,

utilisera les nouvelles technologies non pas comme des outils marchands,

mais comme des instruments privilégiés pour trouver des réponses adéquates

aux interrogations de la vie. L’école sera ainsi une institution

crédible pour promouvoir l’émancipation de la personne et la justice

sociale.

Les moyens pour bâtir cette nouvelle école proviendront de l’affirmation

concrète de la souveraineté des États, qui accroîtront ainsi les budgets

nationaux, solliciteront une aide internationale non contraignante, exigeront

l’annulation de la dette et la réduction des dépenses militaires

et ceux de pur prestige.

Il reste que le moyen le plus sûr pour l’avènement de la nouvelle

école en Afrique demeure la détermination des enseignantes et des enseignants

à résister contre la jungle néolibérale, à se battre pour la dignité de

leur profession et pour un avenir décent pour eux-mêmes, pour leurs enfants

et pour les peuples d’Afrique.

Iba Ndiaje Diadji

Professeur à l'université C. A. Diop de Dakar.

Secrétaire Général du Syndicat Unique et Démocratique des Enseignants

du Sénégal

(SUDES)